pour toujours

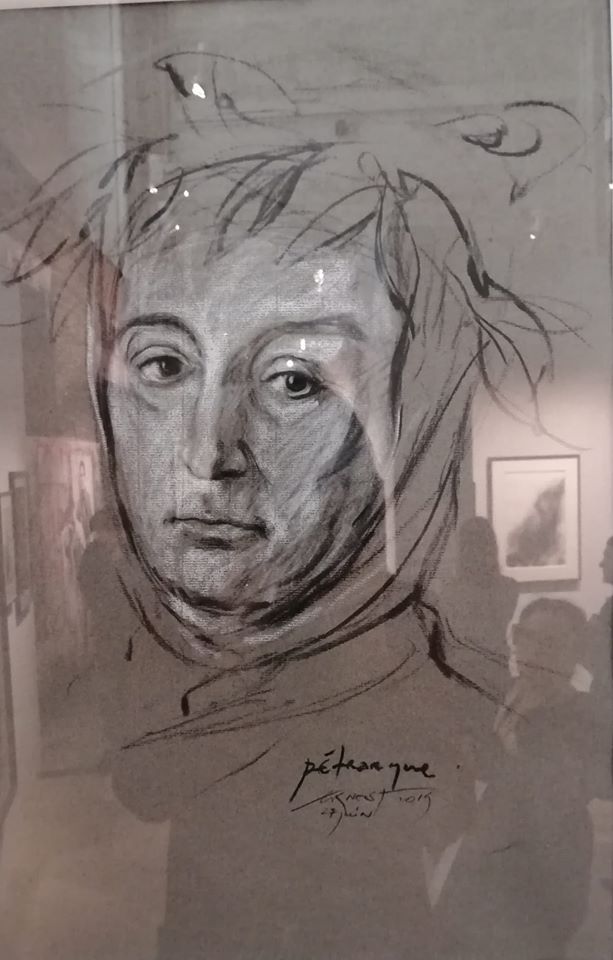

Lettres familières de Pétrarque à son frère

à son frère Gherardo, moine

à La Chartreuse de Montrieux

Pétrarque a écrit 6 lettres familières et une lettre de la vieillesse à son frère Gherardo.

Les 6 lettres sont disponibles en version bilingue : latin-français depuis 2005 aux Belles Lettres.

La lettre de la vieillesse ne sera disponible qu’en 2006 ou 2007, aux Belles Lettres.

La 1° lettre est du 25 septembre 1349, plus de 6 ans après la prise de l’habit par Gherardo.

La 2° est du 2 décembre 1349.

La 3° est du 11 juin 1352.

La 4° non datée a été écrite probablement entre janvier et février 1353.

La 5° est du 7 novembre 1353.

La 6° est du 25 avril 1354.

Dans ces 6 lettres, nous ne trouvons pas d’indications sur la région sauf une référence à la grotte de la Sainte Baume, non nommée comme telle mais comme grotte où se retira Marie-Madeleine, grotte visitée par Gherardo et aussi par Pétrarque.

La 4° est celle qui nous en dit le plus. Gherardo a survécu seul à la peste de 1348. Il a perdu ses 34 compagnons de prière. Il a défendu seul la Chartreuse contre les brigands en leur parlant. Il a obtenu du prieur de la Grande Chartreuse, Jean Birelle, de choisir un nouveau prieur et des moines pour restaurer Montrieux.

Les autres lettres sont des méditations provoquées par la réception d’un coffret de buis et d’une lettre de Gherardo, par l’envoi d’un exemplaire des Confessions d’Augustin à Gherardo. Pétrarque semble fier de la fermeté de la foi de son frère, se met à son niveau par les références aux Pères de l’Église et à des philosophes ou sages de l’Antiqité. Il s’interroge sur lui-même, est partagé entre une attitude de pénitence, de repentance et une attitude d’humaniste, ne pouvant renoncer aux biens de ce monde, variables avec l’âge (on ne désire pas les mêmes choses, jeune, puis vieux). Malgré l’admiration qu’il éprouve pour son frère, on sent que Pétrarque est soucieux d’autre chose que de vivre dans la gloire de Dieu et pour Dieu, même si celui-ci est évoqué de nombreuses fois. La piété de Pétrarque, réelle, n’est pas suffisante pour l’amener à renoncer par exemple à son amour idéalisé pour Laure qui va l’occuper toute sa vie, avec les 10 rédactions successives du Canzoniere, son chef d’œuvre en italien quand il était persuadé qu’il passerait à la postérité par ses écrits en latin.

Pétrarque François est né le 20 juillet 1304 à Arezzo en Italie qui n’est pas encore l’Italie.

Gherardo est né en 1307.

En 1311, la famille quitte Pise pour le Vaucluse où se trouve la Papauté, en Avignon. Elle s’installe à Carpentras.

Vers 1316, Pétrarque découvre le site de la Fontaine du Vaucluse.

Entre 1320 et 1326, les deux frères étudient le droit à Bologne.

Dante meurt en 1321. Avec lui, meurt une certaine conception du monde, un certain usage de la vie caractérisée par un ascétisme que l’on commence à trouver excessif parce qu’une nouvelle classe émerge, la bourgeoisie, et qu’avec elle va émerger une nouvelle vision de la vie qui ne mérite pas tant de malédictions et dans laquelle il y a place pour la douceur du monde, les plaisirs, la beauté, les beautés. Certes, on continue à croire que le perfectionnement compte plus que la joie mais on voit bien qu’avec Pétrarque, Laure n’a pas le même statut que la Béatrice de Dante. La chair sourit, le soleil brille, l’homme a des désirs et des rêves, la volonté fléchit, la mélancolie et l’angoisse surgissent, l’élégie redevient possible. Avec Laure, on peut dire que Béatrice, symbole de la divinité, conduisant l’homme vers la perfection par des raisonnements élevés, conscience vigilante de l’homme, devient la beauté qui inspire des sentiments sublimes. Laure a levé les yeux, a souri à l’homme qui l’aime et voilà que Laure se promène dans les prairies, au bord des ruisseaux, contemple son image dans les sources, cueille des fleurs. Le poète ose la regarder, non comme une idée, un idéal mais comme la Femme prête à se laisser contempler par son amant.

Pétrarque vit ce changement de vision avec culpabilité et c’est cette tension entre hier et aujourd’hui, entre la nécessité de la perfection et son impossibilité pour lui, qui va faire la matière de son œuvre, partagée entre les œuvres latines édifiantes et l’œuvre en langue vulgaire où il cède à l’avidité du regard contemplatif, osant regarder les yeux, les mains, le visage, les cheveux, le sourire de la Femme aimée, ce que Dante n’avait pas osé faire.

Pétrarque renverse donc la perspective dantesque. Quand Dante projette la terre vers le ciel, Pétrarque trouve le ciel sur terre, sentiment religieux à rebours, nourri de la nostalgie des formes aimées et disparues, de l’angoisse impuissante de voir s’évanouir dans le néant ce corps adoré.

Revenons à la biographie.

Le 6 avril 1327, il rencontre Laure en l’église Sainte-Claire d’Avignon, vision décisive et définitive qu’il chantera toute sa vie.

En 1333, il reçoit d’un moine un minuscule exemplaire des Confessions d’Augustin qui l’accompagnera toute sa vie et qu’il donnera en 1374, peu avant sa mort, à un jeune moine augustinien. Il fait cadeau en 1354 d’un exemplaire des Confessions, copie transcrite par un jeune familier de Pétrarque, à son frère, cadeau évoqué dans la 6° lettre.

Le 26 avril 1336, il entreprend l’ascension du Ventoux avec son frère, véritable exploit pour l’époque. Au sommet, il ouvre au hasard son exemplaire des Confessions et tombe sur ce passage : « Et les hommes s’en vont admirer les hauts sommets, les immenses houles marines, les fleuves au large cours, l’Océan qui tout embrasse, les révolutions des astres ; et ils se laissent eux-mêmes à l’abandon. » Gherardo est saisi par ce passage, veut en entendre davantage mais François n’en lira pas plus. Il s’est perdu dans la montée quand son frère est arrivé sans encombres, il est fatigué, la montée a duré 7 ou 8 heures, il faut redescendre à Malaucène, il y en a pour 6 heures encore.

Gherardo doit sans doute sa vocation, sa conversion, à cette ascension et aux Confessions mais elle ne se révèlera qu’après la mort de celle qu’il aime en 1340. Laure, elle, sera emportée, comme le cardinal Colonna, protecteur de Pétrarque, par la peste de 1348. François apprendra la nouvelle le 19 mai 1348.

Gherardo décide de se retirer du monde à Montrieux et prend l’habit de moine en avril 1343.

Pétrarque passera un jour et une nuit à Montrieux, début 1347, visite à la suite de laquelle il écrira en latin le De otio religioso dédié aux moines chartreux.

Le 6 avril 1341, Pétrarque avait été spectaculairement couronné Prince des Poètes au Capitole à Rome. Il avait tout mis en œuvre pour obtenir cette consécration.

Pétrarque passera le 20 avril 1353 à Montrieux avant de quitter définitivement la Provence pour l’Italie, fin mai ou début juin 1353. Il s’installe d’abord à Milan au grand dam de son ami Boccace puis à Venise à la demande des doges où il reçoit un palais en échange de ses manuscrits car Pétrarque, fantastique érudit, avait réussi à dénicher des manuscrits rares.

En 1368, il s’installe à Padoue-Arquà. Il meurt le 19 juillet 1374 à sa table de travail et est enseveli dans l’église d’Arquà.

Le Canzoniere, commencé en 1342 (Laure a été vue le 6 avril 1327), prendra toute sa vie : en 1374, il travaille à la 10° rédaction de ce texte qu’il récusait pourtant.

Revenons au contenu des lettres.

La 1° lettre évoque les années de dissipation (1326 et après) dont seul Gherardo réussit à se libérer par la conversion. Comme toujours chez Pétrarque, érudit, l’imitation des Anciens est une source d’inspiration. Pour cette lettre, le fond doit aux Confessions d’Augustin et la forme aux Psaumes de David.

Avec la 2° lettre, Pétrarque envoie Parthenias, première églogue écrite en 1347 de son Bucolicum carmen, dans laquelle Pétrarque affirme que les Psaumes de David ne sont pas seulement un témoignage de foi mais aussi une œuvre poétique, développant ainsi cette thèse que la poésie a une origine religieuse et que la théologie est une poésie ayant Dieu pour objet.

Le 10 juin, veille du jour où Pétrarque rédige sa 3° lettre, il reçoit de Gherardo, un coffret de buis réalisé par son frère lui-même et une lettre de conseils, composée en grande partie de citations des Pères de l’Église, lettre perdue. La lettre de Pétrarque développe les raisons de la diversité observée entre les êtres humains et en un même être. Je n’ai pu m’empêcher d’entendre Montaigne, deux siècles et demi plus tard. Pétrarque emprunte à Aristote sa tripartition entre vie voluptueuse, vie politique et vie contemplative.

La 4° lettre est consacrée au courage de Gherardo pendant la peste de 1348.

La 5° est en relation avec un livre écrit par Gherardo sur la philosophie chrétienne et sur les principes à suivre pour une vie qui lui soit conforme, livre dont une copie a été remise à François. Ce livre est également perdu. Pétrarque s’interroge sur quelle est la vraie philosophie, quelle est la vraie loi et quel est leur meilleur maître à toutes les deux.

La 6° lettre en lien avec le cadeau d’une copie des Confessions à Gherardo aborde le sujet des livres et de leurs copies et pourquoi les copies des savants comportent plus d’erreurs que celles des copistes.

Comme on le voit, les circonstances d’écriture conditionnent en partie le sujet des lettres mais l’érudition de Pétrarque, sa culture donnent à ses lettres une dimension qui dépasse les circonstances, lui permettant de s’adresser à tout un chacun.

Pour conclure, on mesure cependant, en lisant ces lettres aujourd’hui, notre inculture de fond, l’absence de fréquentation des textes anciens, y compris religieux, expliquant cette distance entre nous et Pétrarque.

Je ne suis pas sûr que nous ayons perdu quelque chose d’essentiel en perdant ce qui sollicitait Pétrarque ou Dante. Nous avons trouvé d’autres interrogations, d’autres visions du monde, d’autres façons de vivre. En essayant de me situer à peu près au même niveau, à la même hauteur d'exigence que Gherardo ou François Pétrarque, il me semble que la sagesse tragique d’un Marcel Conche répond mieux à mes attentes, à mes envies fortes de vivre vraiment ma vie, que la vocation de Gherardo pour la voie de la perfection, ou que le clivage de Pétrarque entre son aspiration à la vraie vie spirituelle et sa complaisance pour la vie mondaine que par ailleurs il critique. La perfection recherchée par Gherardo, l’écartèlement de Pétrarque, cela ne me parle pas, ne me mobilise pas, ne correspond pas à mon expérience. Je suis en recherche d’authenticité et de vérité, comme eux sans doute, mais sur cette voie, j’ai d’autres maîtres: Montaigne et Marcel Conche.

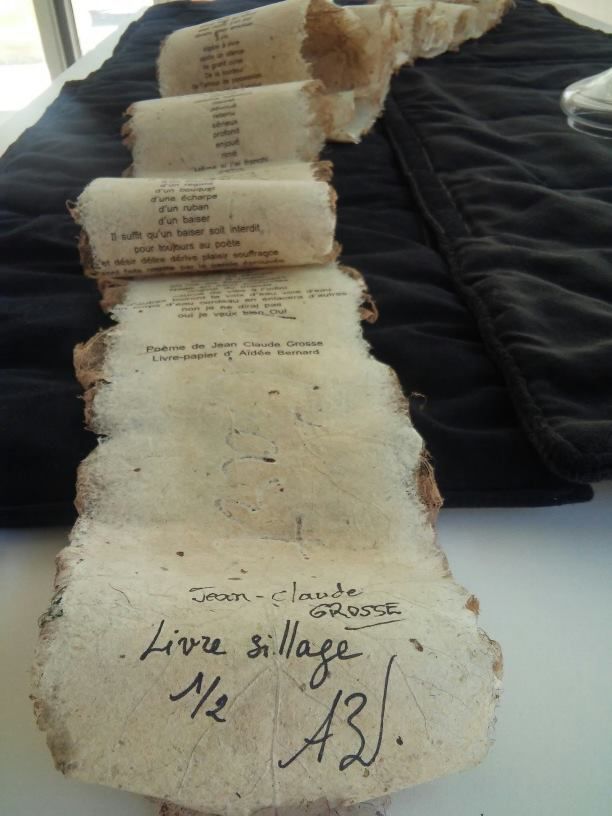

Jean-Claude Grosse, ce 25 mai 2006

PS : Une légende veut que Pétrarque se soit arrêté au Revest en rendant visite à Gherardo. Rien dans les lettres ou dans les notes érudites ne permet d’accréditer la légende. Pour se rendre à Montrieux depuis le Vaucluse, le passage par Le Revest ne semble pas se justifier.

Mais on peut se rendre à Montrieux depuis Le Revest en passant par Siou Blanc et son pierrier, une xalada selon un terme du Canzoniere. Il faut 2 bonnes heures de marche.

Le Revest a donné le nom de Pétrarque à la salle de spectacle de la Maison des Comoni, le 1° juillet 1990. Pétrarque est donc associé aux activités artistiques et culturelles de ce lieu rayonnant : c’est une autre forme de couronnement ; c’est une reconnaissance légitime quand on sait l’influence de Pétrarque depuis 6 siècles sur la poésie et ses formes, en particulier le sonnet, jusqu’à Baudelaire en passant par Lamartine, qui lui a consacré un de ses cours familiers de littérature.

Une des 3 manifestations Poètes en partage qui se sont déroulées aux Comoni a été consacrée à Pétrarque dit en latin, en italien et à René Char.

La chasse à l'enfant/Jacques Prévert

La chasse à l'enfant, Jacques Prévert

En 1934, au pénitencier de Belle-Ile-en-Mer, un enfant ose mordre dans un bout de fromage avant de manger sa soupe en silence. Les gardiens le rouent de coups. Les autres enfants se révoltent et une émeute éclate, 55 d'entre eux en profitent pour s'évader. L'administration organise alors une battue pour les retrouver. On promet une prime de 20 francs aux habitants de l'île et aux touristes pour chaque enfant qu'ils ramèneront.

Jacques Prévert, en vacances sur l’île à ce moment-là, assiste à la scène. Il regarde, horrifié, les mères de famille, les curés et tous les « braves gens », armés de fusils ou de fourches, traquer dans les buissons, dans les taillis et dans les grottes, des gamins effrayés. C’est cet épisode sinistre qui lui inspirera son célèbre poème « La chasse à l’enfant »

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

Au-dessus de l'île on voit des oiseaux

Tout autour de l'île il y a de l'eau

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

Qu'est-ce que c'est que ces hurlements

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

C'est la meute des honnêtes gens

Qui fait la chasse à l'enfant

Il avait dit j'en ai assez de la maison de redressement

Et les gardiens à coup de clefs lui avaient brisé les dents

Et puis ils l'avaient laissé étendu sur le ciment

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

Maintenant il s'est sauvé

Et comme une bête traquée

Il galope dans la nuit

Et tous galopent après lui

Les gendarmes les touristes les rentiers les artistes

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

C'est la meute des honnêtes gens

Qui fait la chasse à l'enfant

Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis

Tous les braves gens s'y sont mis

Qu'est-ce qui nage dans la nuit

Quels sont ces éclairs ces bruits

C'est un enfant qui s'enfuit

On tire sur lui à coups de fusil

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

Tous ces messieurs sur le rivage

Sont bredouilles et verts de rage

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

Rejoindras-tu le continent

Rejoindras-tu le continent !

Au-dessus de l'île on voit des oiseaux

Tout autour de l'île il y a de l'eau.

Et de cette chanson et de cette histoire, Jacques Prévert et Marcel Carné tourneront un film à Belle Ile-en-mer, l’une des plus grosses productions de l’époque (la Fleur de l’âge) avec Arletty, Martine Carol, Serge Reggiani et Anouk Aimée (15 ans et premier film) qui après des années de tournage ne verra jamais le jour.

Ça aurait dû être un film magnifique et poignant car tiré d’une histoire vraie de ce bagne terrible des enfants (il subsiste les photos de tournage sublimes de Savitry). Il est étrange que personne n’ait eu l’idée de finir et reprendre ce projet fantastique.

/https%3A%2F%2Fsavoirsdhistoire.files.wordpress.com%2F2019%2F08%2Faccroche-...png%3Fw%3D1200%26fit%3D440%2C330)

La chasse à l'enfant de Belle-Île-en-Mer

Triste histoire que celle que je vais vous conter aujourd'hui puisqu'elle se déroule dans un bagne d'enfants. Voilà deux mots qui ne devraient jamais se trouver accolés. Si le mot " bagne " n'a ...

https://savoirsdhistoire.wordpress.com/2019/08/27/la-chasse-a-l-enfant-de-belle-ile-en-mer/

article très documenté

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FbfDjDpjDSmg%2Fhqdefault.jpg)

La chasse à l'enfant - Marianne Oswald - Jacques Prévert 1936 (bandit, voyou, voleur, chenapan)

SUR FACEBOOK : https://www.facebook.com/pages/EPM-MUSIQUE/244805538890986 ABONNEZ VOUS : https://www.youtube.com/user/EPM94300 Extrait de l'album "L'Art de Marianne Oswald" disponible chez EPM : ...

/https%3A%2F%2Fafrhc.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Flogogt.jpg)

1895. Revue d'Histoire du Cinéma n°47 | AFRHC

Date de parution : décembre 2005 SOMMAIRE Hommage à Barthélémy Amengual - par François Albera Études Sur le déclin d'un dispositif culturel : la chanson illustrée - par Jennifer Wild Un fil...

un dossier de plus de 30 pages est consacré au film maudit

/https%3A%2F%2Fwww.marcel-carne.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Ffiche-technique-photographies%2Fcarne_prevert_fleurde.jpg)

La Fleur de l'âge est Le grand film maudit de Marcel Carné. En 1937, Jacques Prévert avait écrit un premier scénario, L'Ile des Enfants Perdus, basé sur un fait divers de l'époque. Sur l'îl...

fiche technique du film

/https%3A%2F%2Fwww.marcel-carne.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Flarticle-de-cinevie-date-du-22-juillet-1947%2Fcinevie47_hi.jpg)

Photographies de l'article Aux " Enfants au Paradis " et aux " Portes de la Nuit ", Marcel Carné va faire succéder un film sur l'enfance délinquante qu'il a d'abord appelé " L'île des enfants ...

article de Cinévie du 22 juillet 1947

/https%3A%2F%2Fwww.marcel-carne.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Frares-photographies-de-la-fleurde-lage-succession-carne-lesaffre%2F66-26juin.jpg)

À l'occasion du quatorzième anniversaire de la mort de Marcel Carné (ce 31 octobre 2010), nous mettons en ligne une sélection exceptionnelle de photographies de tournage du film inachevé La Fl...

photographies du tournage par Emile Savitry

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Ft0vHzR_-UCU%2Fhqdefault.jpg)

" La fleur de l'âge " film maudit de Marcel Carné et de Jacques Prévert.

Le film est inspiré de la rébellion du 27 Aout 1934 de la maison de redressement de Belle Ile en Mer, avec évasion de jeunes prisonniers de 13 à 21 ans. Suivit d'une chasse a l' homme. ( titre ...

avec des photos du tournage d'Emile Savitry

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FJh_hCFn03Fo%2Fhqdefault.jpg)

Film: CARNET DE NAUFRAGE - Histoire d'un film disparu

Voir l'intégralité du FILM : http://www.filmsdocumentaires.com/films/680-jacques-prevert-marcel-carne-la-fleur-de-l-age Rejoignez nous sur Facebook : ...

histoire d'un film disparu

/https%3A%2F%2Fwww.kubweb.media%2Fimages%2FAXcEYdOXrkQzq90aShm7b91BBWA%3D%2F10812%2Fwidth-1000%2Farletty_belle_isle.png)

Carnet de naufrage, de Claudine Bourbigot

Carnet de naufrage, de Claudine Bourbigot

https://www.kubweb.media/page/bagne-enfants-belle-ile-carnet-naufrage-prevert-carne-bourbigot/

/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FQNXZu0U_x7o%2Fhqdefault.jpg)

L'ÎLE DES ENFANTS PERDUS | Nicolas Chaudun

L'ÎLE DES ENFANTS PERDUS | "Ce qui m'amuse, c'est d'opposer un récit historique linéaire au passé à un compte-rendu d'enquête au présent où je me mets moi-même en scène, des moments que j...

roman-documentaire de l'historien Nicolas Chaudun, sorti en septembre 2019

/https%3A%2F%2Fs2.dmcdn.net%2Fv%2F4Agq1Zl5oJ8smUdT%2Fx240)

"Pour ecrire un seul vers,il faut avoir vu beaucoup de villes,d'hommes et de choses,il faut connaitre les animaux, sentir comment volent les oiseaux et savoir quel mouvement font les petites fleurs

"Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d’hommes et de choses, il faut connaître les animaux, il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quel mouvement font les petites fleurs en s’ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l’on voyait longtemps approcher, à des jours d’enfance dont le mystère ne s’est pas encore éclairci, à ses parents qu’il fallait qu’on froissât lorsqu’ils vous apportaient une joie et qu’on ne la comprenait pas (c’était une joie faite pour un autre), à des maladies d’enfance qui commençaient si singulièrement, par tant de profondes et graves transformations, à des jours passés dans des chambres calmes et contenues, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles – et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d’amour, dont aucune ne ressemblait à l’autre, de cris de femmes hurlant en mal d’enfant, et de légères, de blanches, de dormantes accouchées qui se refermaient. Il faut encore avoir été auprès de mourants, être resté assis auprès de morts, dans la chambre, avec la fenêtre ouverte et les bruits qui venaient par à-coups. Et il ne suffit même pas d’avoir des souvenirs. Il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux, et il faut avoir la grande patience d’attendre qu’ils reviennent. Car les souvenirs ne sont pas encore cela. Ce n’est que lorsqu’ils deviennent en nous sang, regard, geste, lorsqu’ils n’ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous, ce n’est qu’alors qu’il peut arriver qu’en une heure très rare, du milieu d’eux, se lève le premier mot d’un vers. – Pour écrire un seul vers (1910) - Rainer Maria Rilke

Joseph Jacotot / Janusz Korczak

le jeudi 25 mars (2010 ?) de 17 H 30 à 19 H à la médiathèque d'Hyères, la pause-philo sera consacrée à Joseph Jacotot (1770-1840) qui le premier a compris qu'enseigner ce n'est pas expliquer mais mettre les autres en situation d'apprendre par eux-mêmes. On peut dire qu'il est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la pédagogie par situations-impasses; exemple: je ne sais pas faire de vélo mais je peux apprendre à mon enfant à en faire; je lui apprends à marcher autrement qu'en lui expliquant que marcher c'est mettre un pied devant l'autre, il apprend à marcher en marchant, moi avec lui; idem pour apprendre à lire: il apprend autrement qu'avec un soi-disant enseignement de la lecture...

L'autre pédagogue étudié sera Janus Korczak (1878-1942), le père spirituel (avec son texte de 1928: Le droit de l'enfant au respect) de ce qui est devenue la Convention des Nations-Unies relative aux Droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989. La vie et l'oeuvre de ce Juif polonais est exemplaire et mérite la plus large audience. On lui doit ce qu'on appelle aujourd'hui la pédagogie institutionnelle ou la pédagogie auto-gestionnaire (faux paradoxe ou fausse opposition).

Très cordialement,

Il a fait ses études au lycée de Dijon où il était un étudiant travailleur et intelligent, mais peu disposé à accepter ce qui ne lui paraissait pas évident et ne reposait que sur l’autorité de la parole du maître, laquelle avait pour lui simple valeur d’opinion. Esprit indépendant, perspicace, épris de discerner le vrai au milieu de tout ce qui a la prétention de l’être, il était docteur ès lettres et professeur d’Humanités à dix neuf ans. Ses anciens maîtres devenus ses collègues, frappés de la fermeté et de la droiture de son caractère, lui confient leurs intérêts. Afin de justifier la confiance dont on l’honore, il étudie le droit et devient avocat et docteur en droit. Puis il entreprend des études mathématiques approfondies que couronne un troisième diplôme de docteur. Professeur, il est aussi patriote attaché à la liberté qui implique l’émancipation politique autant que l’émancipation intellectuelle. En 1788, il organise la fédération de la jeunesse Dijonnaise avec celle de Bretagne et d’autres provinces, pour la défense des principes révolutionnaires

Ces principes étant acquis, les fédérations en viennent à se transformer en bataillons pour la défense de la patrie. C'est alors qu'il est élu capitaine d’une compagnie d'artillerie du bataillon de la Côte d'Or. Sa compagnie demande, en 1792, à aller combattre les ennemis ; le ministre de la guerre l’envoie en renfort à l’Armée du Nord. Elle prend part à la courte campagne de Belgique, assiste au siège de Maëstricht, à plusieurs autres faits d’armes où Joseph Jacotot paie de sa personne et se montre aussi prudent que brave.

En 1795, il devint professeur à l’école centrale de Dijon où il enseigna successivement le latin, les mathématiques et le droit. Il devint sous l’Empire, secrétaire du ministre de la guerre, puis sous-directeur de l’École Polytechnique ; pendant les Cent-Jours, il fut élu membre de la Chambre des Représentants. Il quitta la France lors de la Seconde Restauration et se retira en Belgique. Il y fut nommé professeur de littérature française à l’Université d'État de Louvain, puis directeur de l’École militaire. Il ne rentra en France qu’en 1830 après que la révolution de juillet mit fin à la Seconde Restauration, se fixant quelques années à Valenciennes, avant de s’établir à Paris en 1838.

À Louvain, chargé d’enseigner le français à des étudiants dont il ne comprend pas la langue, il demande à ces derniers d’étudier une édition bilingue du Télémaque de Fénelon. Par l’étude du texte et de sa traduction, et sans explications du maître, les étudiants se révèlent capables d’appréhender le fonctionnement de la phrase en français et de raconter en français ce qu’ils ont compris du roman. Cette expérience conduit Jacotot à proposer une méthode d’enseignement qui s’oppose à la méthode classique en ce qu’elle repose sur la révélation de la capacité d’apprendre par lui-même à l’individu plutôt qu’au transfert du savoir du maître à l’étudiant.

L’annonce de sa nouvelle méthode d’« enseignement universel » par laquelle il se proposait d’« émanciper les intelligences » attire sur lui l’attention à partir de 1818. Théorisant son expérience, il prétendait en effet que tout homme, tout enfant, est en état de s’instruire seul et sans maître, qu’il suffit pour cela d’apprendre à fond une chose et d’y rapporter tout le reste ; que le rôle du maître doit se borner à diriger ou à soutenir l’attention de l’élève. Il proscrivait ainsi les maîtres « explicateurs ». Il proclamait comme bases de sa doctrine certaines maximes paradoxales qui ont été vivement critiquées :

* Qui veut peut

* On peut enseigner ce qu’on ignore

* Tout est dans tout

La méthode Jacotot excita une grande sensation lors de sa publication, et donna lieu à une vive polémique dont Joseph Jacotot rendit compte notamment dans la première partie de son « Enseignement Universel - les mathématiques (1830) » en des textes comme « Voilà le fait », « Rapport fait dans la lune » ou « Exemples de raisonnemens faux », souvent emplis d’un humour féroce vis-à-vis de ceux qui, de son point de vue, contestaient surtout le fait lui-même, à savoir la réussite des élèves ayant utilisé la méthode d’Enseignement Universel.

Dans son ouvrage Le Maître ignorant, Jacques Rancière s’intéresse particulièrement à la méthode introduite par Jacotot. Il en développe les principes tout en les comparant au système éducatif et social moderne essentiellement fondé sur l’inégalité admise de savoir et d’intelligence.

Entretien avec Jacques Rancière à propos de l’ouvrage Le Maître ignorant

A l'occasion de la réédition en livre de poche du Maître ignorant, ouvrage qui brise la distinction habituelle entre le livre d’histoire et l’ouvrage de théorie ou le livre de fiction, nous avons demandé à Jacques Rancière de nous présenter ce personnage méconnu qu'est Joseph Jacotot (1770-1840).

Nouveaux Regards : Comment avez-vous rencontré Jacotot ? Quelles réactions a suscité la parution de l’ouvrage en 1987 ?

Jacques Rancière : Dans les années 1970, je travaillais sur l’émancipation ouvrière au XIXe siècle. Le nom de Jacotot apparaissait dans les textes que j’étudiais. Des ouvriers envoyaient leurs enfants chez Jacotot, certains d’entre eux devenaient eux-mêmes des professeurs jacotistes improvisés. Ma réflexion s’est alors orientée sur le lien entre l’idée d’émancipation ouvrière et l’émancipation intellectuelle dont il était l’apôtre. Ses textes n’avaient pas été réédités depuis les années 1840. Il me fallait faire passer dans notre présent l’actualité intempestive qu’il avait eu dans un contexte intellectuel et politique très éloigné. J’ai donc écrit comme un disciple intemporel de Jacotot qui aurait fait le chemin des années 1830 aux années 1980.

A sa sortie, Le Maître ignorant a été lu mais pas forcément par des enseignants s’intéressant à la question de la pédagogie. A l’époque le discours était polarisé entre d’un côté Bourdieu, la sociologie de l’éducation, la transformation de l’école à partir des conditions sociales, et de l’autre côté Milner, l’enseignement républicain et l’égalité par la diffusion des savoirs. Le livre a été écrit pour sortir de cette configuration ; c’est ce qui précisément a fait qu’il n’a pas été reçu par ce public. Les lecteurs semblent avoir été avant tout des personnes tourmentées par la question de l’égalité intellectuelle. Il n’a pas généré véritablement de débats, mais plutôt des réflexions dans des lieux extrêmement différents, notamment chez les artistes. Mais la traduction portugaise est malgré tout arrivée dans les mains d’éducateurs dans les favelas du Brésil. Le style de Jacotot - et peut-être le mien - expliquent aussi cette réception : c’est un ouvrage qui s’adresse à des individus, non aux acteurs institutionnalisés d’un « débat de société ».

NR : En quoi consiste l’expérience de Jacotot ?

JR : Jacotot est en 1818 un professeur français émigré aux Pays-Bas. Ses étudiants hollandais veulent apprendre le français, mais lui ne connaît pas le hollandais. Il ne dispose que d'une version bilingue du Télémaque de Fénelon et se résout à leur demander d'apprendre le français en s'aidant de la traduction. Au bout d'un certain temps, il leur demande de raconter en français ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont lu. Il s'attend à une catastrophe. Or, il est très surpris par la qualité de leurs travaux et tire de l’expérience deux leçons essentielles. La première est celle de la dissociation entre la volonté du maître et l’exercice de l’intelligence de l’élève. Si ces étudiants hollandais ont compris le fonctionnement des phrases françaises uniquement en lisant des phrases françaises, cela signifie qu'ils n'ont pas eu besoin des explications du maître pour comprendre quelque chose. L’égalité des intelligences veut d’abord dire ceci : il y a une autonomie absolument irréductible du travail d’une intelligence que l’on peut mettre en évidence par cette expérience de hasard qui a séparé complètement l’exercice du maître de l’exercice de l’élève. L’idéologie pédagogique normale est de croire que l’élève apprend ce que le maître lui enseigne. L’expérience de Jacotot permet, elle, de penser que le processus d’apprentissage n’est pas un processus de remplacement de l’ignorance de l’élève par le savoir du maître, mais de développement du savoir de l’élève lui-même. Il y a d’abord un travail autonome de l’intelligence, et ce travail va de savoir à savoir et non d’ignorance à savoir. L’égalité des intelligences qu’il professera à partir de là veut d’abord dire ceci : pour que l’apprentissage soit possible, il faut que l’intelligence employée par l’élève soit la même que celle du maître, la même que celle de Fénelon, du traducteur, du typographe, etc.

La deuxième leçon est que l’on peut partir de n’importe où. La règle pédagogique normale veut que l’on parte du « commencement ». Elle suppose qu’il y a deux sortes d’intelligence : celle des ignorants, qui va au hasard, par rapprochement et chance, et celle du maître et des savants qui procède méthodiquement, du plus simple au plus complexe. Cela suppose l’écart d’un langage à un métalangage : il faut traduire les mots de l’écrivain dans un autre langage pour que l’élève arrive à les maîtriser. A l’inverse, Jacotot pose qu’il n’y a pas de différence entre des types d’intelligences. Tous les actes intellectuels s’opèrent de la même façon. Et n’importe quelle intelligence est capable d’effectuer le trajet à partir d’un point quelconque.

L'expérience de Jacotot vérifie donc deux principes : là où on localise l’ignorance, il y a toujours déjà en fait un savoir, et c’est la même intelligence qui est à l’œuvre dans tous les apprentissages intellectuels. Jacotot entrait ainsi en rupture avec le mouvement général de son temps. Sa découverte de l’ « Émancipation intellectuelle » survient après 1815, au moment où l’on se préoccupe de réordonner la société après le grand choc révolutionnaire. On cherche à promouvoir un progrès ordonné basé sur une hiérarchie des formes d’éducation afin d’organiser une société moderne pacifiée. C’est là la grande idée du moment. Passé l’âge critique, on entre dans l’âge organique. La cohésion de la société moderne impose que les inégalités soient un peu réduites, qu’existe un minimum de communauté entre ceux qui sont au sommet de la hiérarchie et ceux qui sont en bas. C’est l’éducation qui est supposée mettre chacun à sa place tout en assurant un minimum de partage des savoirs et des valeurs. Les gens du peuple doivent avoir quelques bases pour progresser dans leur métier et participer aux valeurs communes de la société. En 1833, la loi Guizot sur l’instruction primaire est le premier jalon de ce processus soutenu par une intense littérature. Dans ce contexte, Jacotot intervient absolument à contre-courant. Selon lui, tout cela n’est qu’une machine d’abrutissement : la loi du progrès et l’éducation progressiste sont précisément le contraire de l’émancipation intellectuelle.

NR : Jacotot pose-t-il un antagonisme entre la formation d'un sujet autonome et celle d'un citoyen ?

JR: Il n’oppose pas le sujet au citoyen, mais une méthode de l’égalité à une méthode de l’inégalité. L’idée de la « réduction des inégalités » commence à s’imposer à son époque. Elle conduit à établir une homologie entre le modèle pédagogique et le modèle social. Or pour Jacotot, l’idée que l’on va élever le peuple par l’éducation implique un processus d’éternisation de l’inégalité. Si l’on pense que l’égalité adviendra comme le résultat des efforts pour réduire les inégalités, les « réducteurs » d’inégalité maintiendront toujours leur privilège sous couvert de le supprimer. Il faut partir de l’égalité de fait qui est nécessaire pour que le rapport inégalitaire lui-même fonctionne : il faut déjà que l’élève comprenne les mots du maître pour que celui-ci puisse lui enseigner. Dans l’intrication des deux relations – égalitaire et inégalitaire – la question est de savoir lequel sert de principe : le rapport de l’ignorant au savant ou celui de deux intelligences qui veulent se comprendre. Si c’est le rapport inégalitaire qui commande au rapport égalitaire, il se reproduira éternellement. L’émancipation implique, elle, de partir de l’idée de la capacité de n’importe qui. Peu importe ce qu’il apprend, l’essentiel est la révélation de cette capacité à elle-même. Le reste dépend de lui. Cette idée s’oppose de front à l’idéologie progressiste.

NR : Cette méthode ne vise pas l’émancipation sociale et pourtant Jacotot l’appelle « méthode des pauvres »…

JR : C’est la méthode de ceux à qui on a dénié non seulement les moyens mais surtout les capacités de savoir. Mais elle n’oppose pas l’individu à la société. Elle renverse le sens du « connais-toi toi-même » qui lie l’un à l’autre. Le vieil adage grec signifie en fait « reste à ta place ». Le « connais-toi toi-même » de Jacotot, signifie, lui : connais-toi non comme un inférieur ni un supérieur, mais comme un être égal à n’importe quel autre. Ce qui s’oppose, ce sont donc deux types de communauté. Soit on part de l’idée que la société est fondée sur un certain ordre où chacun est à sa place, où les inégalités sont rationalisées en différences des places et des fonctions. Soit on part d’une société, certes virtuelle, mais impliquée dans chaque acte de parole, où n’importe qui peut ce que peut n’importe qui. C’est alors l’adresse d’un individu à un autre qui compte et non la capacité qu’un individu a de donner ou de recevoir du savoir.

Jacotot pense que la rationalité sociale est une rationalité hiérarchique. Un système d’instruction publique, ne peut être qu’un instrument de cette hiérarchie. Un système d’éducation est toujours une manière de rationaliser un ordre social. Aujourd’hui encore, toute réforme de l’éducation est une réforme de la manière dont l’ordre social se représente sa propre rationalité. Il s’agit de faire jouer au sein même de la société régie par cet ordre inégalitaire une autre communauté entre individus. Cette communauté n’est pas utopique, mais plutôt implicite, présupposée. Pour que l’inégalité fonctionne, il faut que l’inférieur comprenne le supérieur, il faut donc qu’il y ait déjà de l’égalité. Par conséquent, on peut toujours actualiser dans les relations sociales cette égalité sous-jacente. Jacotot n’est pas un utopiste, il ne promet rien. Il ne considère pas qu’il puisse exister un système social fonctionnant mieux qu’un autre. Pour lui, le système social est une sorte de mécanique, à l’image de l’attraction terrestre, qu’il est vain de vouloir transformer, améliorer. Il dit simplement que chacun a deux manières d’envisager son rapport aux autres et au savoir. Ce qui revient à affirmer la possibilité d’une communauté d’hommes égaux à l’intérieur d’une société inégale. C’est cela sa position provocatrice.

NR : Quel est alors l'objectif de la "méthode Jacotot" ?

JR : Ce n’est pas une méthode d’enseignement. Il n’a jamais fait de programme d'instruction, même s’il a enseigné plusieurs disciplines. Il n'a jamais voulu se transformer en chef d’institution scolaire. Pour lui, l’important n’est pas d’établir un programme scolaire mais de mettre une intelligence en possession de son propre pouvoir.

On peut partir du Télémaque, d’un texte de prière, etc., mais le principe consiste en une méthode, si méthode il y a, d’exhaustion. On est devant un livre, un texte, comme devant une chose étrangère que l’on peut et doit entièrement s’approprier. D’où la référence à la méthode par laquelle l’enfant s’approprie sa langue maternelle ; en procédant par association de ce qu’il sait à ce qu’il ignore, sans recourir à des explications.

Son idée est orientée vers une fin unique : la révélation d’une capacité intellectuelle. Son enseignement ne vise pas l'apprentissage d’une discipline quelle qu’elle soit. D’où une méthode qui s’arrête sur chaque lettre, chaque mot, chaque phrase, chaque idée. Si on possède bien vingt ou cinquante pages d’un livre quelconque, et si l'on peut en rendre compte avec ses expressions elles-mêmes, on est capable de n’importe quel autre apprentissage. C’est un défi, une provocation, mais aussi quelque chose qu’on vérifie tout le temps. On s’est formé essentiellement à partir des choses que l’on a déchiffrées soi-même, difficilement, laborieusement. La méthode c’est celle de l’aventure. Il faut trouver le chemin. Ce n’est pas la « méthode active », où le maître organise le parcours d’obstacles. Il s’agit de mettre la personne en situation de se servir de sa propre intelligence, non pour arriver au but mais pour se frayer un chemin.

NR : En ce sens, l'utilisation du Télémaque, récit de voyage, est un heureux hasard.

JR : Oui, mais notons qu’au voyage programmé se substitue un voyage aléatoire.

NR : Pour Jacotot apprendre, c'est avant tout traduire.

JR : C’est l’idée qu’il n’y a pas de niveaux où l’on passerait d’une langue à une métalangue. L’appropriation d’un savoir est toujours un mécanisme de traduction. La traduction renvoie à l’idée d’égalité puisqu’elle fait correspondre une aventure intellectuelle à une autre aventure intellectuelle.

NR : Mais comment susciter le désir d'une telle aventure, y compris pour une institution scolaire ?

JR : Ce problème pour Jacotot ne se pose pas sous la forme habituelle : comment motiver celui qui n’est pas motivé, comment l’enfant, l’ignorant va-t-il apprendre quand il n’en voit pas l’intérêt ? Jacotot va au cœur même de cette expression : « ne pas en voir l’intérêt ». Ce qui est en jeu ce n’est pas tant une paresse ou une réticence, mais une structuration symbolique du monde. Parce qu'au fond qu'est-ce que c'est que vouloir ? C’est se reconnaître membre d’un certain type de communauté. Et ce qui fait obstacle au désir d’apprendre c’est le sentiment qu’on a pas besoin d’apprendre, que le savoir que l’on possède est en réalité supérieur à celui qu’on nous propose. L’ « ignorant » qui dit : « c’est trop compliqué pour moi », dit que ce savoir est inutile, et que seul compte pour lui la conduite pratique des affaires.

La paresse est en réalité une vision du monde. Ce que je ne comprends pas, c’est ce dont je n’ai pas besoin. "Je ne comprends pas" n'est pas seulement une antiphrase, cela laisse entendre : j'ai assez de savoir de ce qui est réellement important pour ne pas m'occuper de ces futilités.

Jacotot propose une méthode pour ceux chez qui il est considéré comme normal de ne pas accéder au désir même de savoir. S'il ne nie pas le poids des inégalités sociales, il considère que reconnaître ce poids ne change rien au problème. Sa question est : comment faire que celui qui dit « je ne suis pas capable », se mette à dire « je suis capable ». Poser la question des poids sociaux dans l'éducation c’est y mêler un autre problème : comment faire de l’école un certain modèle de sociabilité ? L’institution scolaire lie le problème des capacités à un autre problème, celui du fonctionnement de la société scolaire dans son rapport à la société qui l’a produite et qu’elle produit. Jacotot, lui, considère que ce qui relève du social relève de l’inégalité. Autrement dit, ce qui relève de l’égalité ne relève pas de l’institution sociale. L’institution sociale poursuivra toujours un autre but que d’actualiser l’égalité. Jacotot se place dans une provocation radicale par rapport à toute institution scolaire. C’est ce qui fait notre distance par rapport à lui.

Il ne s’agit donc pas de savoir ce que Jacotot peut apporter au système d’éducation : la réponse est : rien ! Il s’agit de savoir ce que, en tant qu’acteurs du système d’éducation, on peut retirer de sa pensée. Tout se joue sous la forme pratique du rapport que nous avons avec ceux qui sont en face de nous. L’égalité se joue dans un rapport effectif entre des individus. Or, ce rapport est toujours décalé par rapport à toute programmation sociale, par rapport à tout système. Cela relève plus de la décision individuelle : partir de l’inégalité ou de l’égalité.

C’est là bien sûr la singularité inassimilable de Jacotot. Ce qui l’intéresse, c’est qu’est-ce qui est investi dans l’acte éducatif et non comment faire fonctionner un système d’éducation.

NR : Jacotot s'intéresse donc aux mœurs, aux principes qui fondent les relations entre les individus, entre le maître et ses élèves…

JR : Je ne parlerai pas de mœurs, mais d’attitude. Il faut pouvoir se dissocier de ce qu’on fait. La logique du système d’éducation est toujours d’introduire une convergence des raisons. Elle veut ramener à une seule et même logique l’acte du savant qui sait, de l’enseignant qui enseigne et du citoyen qui œuvre pour l’égalité. Le réformisme sociologique ou la théorie « républicaine » restent prisonniers de cette logique de convergence entre l’acte qui transmet le savoir et l’acte qui établit un certain type de société. Mais il n’y a aucun lien nécessaire entre la transmission d’un savoir de type universel et l’établissement d’une relation égalitaire. Et proposer à des étudiants une aventure intellectuelle n’a rien à voir avec la formation des citoyens. L’égalité vient toujours en surplus de la nature du savoir et de toute finalité sociale, comme une présupposition à actualiser. Pour préserver sa radicalité et son actualité, il faut apprendre à séparer les fonctions. Un acte pédagogique émancipateur est un acte qui tient compte d’une séparation absolue entre ce que fait le maître et ce que fait l’élève, qui prend conscience que l’on a affaire à deux êtres intellectuels entièrement séparés. Tout système agrège et le paradoxe jacotiste est de desserrer, d'isoler pour faire un autre type de communauté. Jacotot nous amène à penser qu’il faut être plusieurs personnages au sein d’une même fonction. Le but de l’égalité ne se confond jamais avec le but de la science ou celui de la société.

Jacotot a écrit à une période où le système éducatif se mettait en place. Et il opposait terme à terme l’émancipation intellectuelle à ce système. J’écris dans un contexte fort différent puisqu’un système d’instruction publique gigantesque existe et que nous ne pouvons plus penser en dehors. Mais on peut pourtant maintenir la radicalité de sa position en mettant l’opposition à l’intérieur même de notre pratique. On peut toujours pratiquer l’égalité au sein du système en y occupant différemment sa place, en dissociant la logique de l’acte égalitaire de celle de l’institution sociale.

NR : Les mouvements d’éducation populaire participent-ils selon vous d'un effort d'émancipation ?

JR : Ils le font s’ils mettent au « poste de commandement » l’exigence du travail par lequel n’importe qui peut entrer en possession de ses propres capacités, pas s’ils se présentent comme étant les bons lieux, comme quand on opposait la libre philosophie « vivante » des cafés-philo à la philosophie « universitaire ». Aucune institution n’est en elle-même émancipatrice. La question est de savoir si l’on y part de l’exigence égalitaire et du travail interminable de son actualisation ou de la concurrence des institutions. Ce qui est positif dans ces mouvements positifs, c’est de multiplier pour des individus la possibilité de révéler leurs propres capacités. Donc il ne faut pas raisonner en termes d’institution. L’essentiel est d’aider les gens à basculer d’un état d’incapacité reconnue à un état d’égalité où on se considère capable de tout parce qu’on considère aussi les autres comme capables de tout.

Janusz KORCZAK ou le respect de l'enfant : son histoire, son actualité - Ass. Frse Janusz Korczak

L'histoire et l'oeuvre exemplaires de Janusz Korczak (1878-1942), père spirituel des droits de l'enfant ; son héritage pédagogique, son actualité, par l'Association française Janusz Korczak (A...

Korkzack au milieu des enfants qu'il décida d’accompagner sous sa garde au camp d’extermination de Treblinka en août 1942.

Janusz Korczak était en Pologne, avant la guerre, la personnalité scientifique la plus en vue et la plus respectée dans le domaine de l’enfance. Ami des enfants, médecin-pédiatre et écrivain, il est entré dans l’Histoire le jour de sa déportation au camp d’extermination de Treblinka, avec les enfants du ghetto de Varsovie qu’il n’avait pas voulu abandonner (cf. le film de A. Wajda : Korczak, 1989).

« Le fait que Korczak ait volontairement renoncé à sa vie pour ses convictions parle pour la grandeur de l’homme. Mais cela est sans importance comparé à la force de son message », disait Bruno Bettelheim.

Depuis le début du siècle, Korczak œuvrait à une refonte complète de l’éducation et du statut de l’enfant, sur des bases constitutionnelles entièrement nouvelles, privilégiant la sauvegarde et le respect absolu de l’Enfance. Ses multiples écrits pour enfants et pour adultes (Comment aimer un enfant, Le roi Mathias 1er), l’exemple de ses deux orphelinats modèles organisés en républiques d’enfants (« Dom Sierot » créée en 1912 et « Nasz Dom » ; en 1919), ses émissions de radio, son journal national d’enfants (« Maly Przeglad ») ont fait la joie de générations entières de petits polonais.

En artiste tout autant qu'en scientifique et clinicien dévoué, il incarnait une véritable pédagogie du respect, une école de la démocratie et de la participation qui font aujourd’hui universellement référence.

Sur le plan pédagogique, l’œuvre de Korczak s'inscrit dans la lignée de la « pédagogie active » et de « l’École nouvelle », aux côtés de :

* Johann-Heinrich PESTALOZZI, promoteur de l’éducation populaire (1746-1827)

* Maria MONTESSORI et sa méthode d’éducation sensorielle non-directive (1870-1952)

* Ovide DECROLY et son « École de la vie » (1871-1932)

* Fernand DELIGNY (1913-1996), théoricien et éducateur d’enfants autistes

* Alexsander Sutherland NEILL et le self-government de Summerhill (1883-1973)

* Anton Semenovitch MAKARENKO et la réadaptation par le travail (1888-1939)

* Célestin FREINET, promoteur des méthodes actives d’enseignement (1896-1966).

Janusz Korczak lui-même est de plus en plus étudié comme l’un des précurseurs de la pédagogie institutionnelle et de « l’autogestion pédagogique ». Ce n'est pas le cas (par méconnaissance sans doute…), mais il pourrait tout aussi bien être aussi reconnu comme un « pédagogue autogestionnaire », aux côtés de Paul Robin, Sébastien Faure et Francisco Ferrer (1859-1908), anarchiste espagnol qui reste le seul pédagogue avec Korczak à avoir été assassiné pour ses idées (pour ce dernier, en les mettant en actes jusqu'au bout sans chercher à s'enfuir du ghetto de Varsovie).

Dans le domaine des droits de l’enfant, il est aussi le précurseur reconnu de la mise en pratique des droits positifs de l’enfant (droits d’expression, de participation, d’association, etc.) officiellement établis le 20 novembre 1989 par les articles 12 à 17 de la Convention des Nations Unies pour les droits de l’enfant (CIDE, cf. texte multilingue), un texte et un acte politique majeur dont il exigeait l’élaboration depuis la fin du XIXe siècle.

Soixante ans après sa mort, l’histoire et l’œuvre littéraire, pédagogique, philosophique et sociale du « Vieux docteur », encore méconnues en France, interpellent plus que jamais l’ensemble des pratiques et des regards des adultes sur les enfants et les jeunes.

une démarche korczakienne ?

Intervention au colloque « Korczak et la réforme de l’éducation », à l’Université Paris 8 Saint-Denis, du 23 au 27 juin 2003 (AFJK/Université Paris 8, Département des Sciences de l’éducation). — Vous trouverez de nomreux liens sur la philosophie pour les enfants et la philosophie à l’école, pays par pays, à l’adresse suivante (en français - en anglais).

À la demande du Théâtre du Rideau de Bruxelles, L’asbl Philomène s’est associée durant l’hiver 2003 à un projet articulé autour de l’œuvre de Janusz Korczak. Cette collaboration consistait en l’animation de discussions philosophiques avec les enfants des classes ayant assisté à une représentation de « Mathias Ier » ou de « L’exemple du docteur Korczak ». Ainsi, durant les mois de février et mars, c’est dans près de 70 classes et auprès de 1300 enfants que se sont déroulées ces animations philosophiques.

Le principe était simple. Au lendemain du spectacle, un animateur se rendait dans la classe et invitait les enfants à formuler des questions se basant sur la perception qu’ils avaient eue du spectacle, tant sur ce qui les avait étonnés, intrigué, dérangé ou tout simplement interpellé. Ces questions étaient consignées au tableau et, suite à un choix concerté du groupe, une ou deux questions (selon le temps qui était disponible) étaient sélectionnées pour faire l’objet d’une discussion collective. Le rôle philosophique de l’animateur était alors d’aider les enfants à explorer ces questions, en les invitant à mettre en œuvre un certain nombre d’habiletés d’ordre intellectuel, cognitif, voire métacognitif (définir les mots employés, donner des exemples et des contre-exemples, envisager les conséquences des propos avancés, identifier des présupposés, reformuler les propos d’autrui…), mais également d’ordre éthique, social ou socioaffectif (respecter l’opinion d’autrui, ne pas s’interrompre, faire la distinction entre la personne et ses opinions, écouter l’autre sans le juger, appréhender la valeur de l’autre et du groupe dans l’exploration des interrogations subjectives et intersubjectives, etc.). De la sorte, la discussion non seulement prenait appui sur les questions des enfants, mais avait pour objectif de faire discuter les enfants entre eux, afin de leur permettre de construire des réponses qui avaient un sens, une signification, pour eux, et ce sur des interrogations qui leur appartenaient. Ainsi, tant les questions qu’ils formulaient que les réponses vers lesquelles ils s’efforçaient de tendre étaient leurs. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les enfants firent plus que s’emparer de cette opportunité qui leur était donnée, en formulant parfois des propos dont la maturité aurait surpris plus d’un adulte.

On le concédera aisément, cette démarche pédagogique entretient plus que des accointances avec le projet korczakien. En effet, même si le pédagogue polonais se refusait à se faire affubler du vocable de pédagogue ou de théoricien de l’éducation, on ne peut que constater la parenté au moins idéologique entre ses méthodes et ses objectifs et ceux préconisés par Matthew Lipman[1], instigateur de la discussion philosophique avec des enfants. Ils partagent en effet le souci de considérer les enfants comme des individus à part entière, avec leurs interrogations, leurs doutes, leurs opinions et leur valeur intrinsèque en tant que personne. Ils privilégient également tous deux une relation aux enfants dont les paramètres sont de l’ordre de la pensée et du jugement critiques, de l’autonomie, de la responsabilité et, plus généralement, de ce qu’on pourrait qualifier de pensée par et pour soi-même.

Dans cette perspective, la portée du projet mené en collaboration avec le Rideau de Bruxelles a pu manifester toute la pertinence d’un prolongement discursif et réflexif du spectacle auxquels les enfants avaient assisté. Cette pertinence fut ainsi perceptible à deux niveaux, l’un plutôt de nature pédagogique pour les enfants, l’autre de nature davantage structurelle pour le corps enseignant et l’institution scolaire.

Qu’il s’agisse, comme dans le présent projet, de partir d’une pièce de théâtre, mais également de tout autre support (livre pour enfants, vidéo, photo, article de journal…), la pertinence de la discussion philosophique offre généralement un visage similaire, indépendamment du support utilisé et du public visé. Elle constitue en effet un espace de discussion où l’enfant non seulement peut s’exprimer sans être jugé, mais également se remettre en question, découvrir les interrogations d’autrui, et participer à la résolution collective d’une interrogation qui a du sens pour tous ; le tout sous l’œil attentif et bienveillant d’un adulte animateur qui reconnaît ne pas en savoir plus que l’enfant sur la réponse, pour peu que celle-ci existe, et n’est là que pour aider le groupe à effectuer sa recherche. Il ne faut guère s’aventurer profondément dans les pratiques pédagogiques contemporaines, à moins d’être ignorant ou prodigieusement candide, pour constater que tous ces paramètres sont fort éloignés, sinon diamétralement opposés aux principes qui régissent l’éducation scolaire actuelle des enfants.

Ils sont par contre bien plus proches de ceux qu’affectionnait Korczak, dans la mesure où ils mettent l’accent sur l’enfant en tant que personne, citoyen en puissance et en acte d’une société à laquelle il appartient. Cette société qui l’entoure et qui suscite en lui des interrogations, des réactions, des comportements et des réflexes dont il a parfois du mal à saisir le sens. Et ce n’est pas faire preuve de prétention que d’affirmer que la discussion philosophique avec des enfants vient consacrer dans une communauté de recherche et de dialogue nombre de principes et de priorités qui sont autant d’enjeux pédagogiques, politiques, sociaux et plus globalement humains — sinon humanistes — qui habitaient la démarche tant de Janusz Korczak que celle de Matthew Lipman.

Dans un second temps, la pertinence de cette discussion philosophique avec des enfants s’inscrit dans un contexte plus structurel d’un système scolaire qui, on l’a signalé précédemment, ne repose que trop peu sur des fondations faites d’esprit critique, de responsabilité, de curiosité et de solidarité. Ainsi, les relations nouées avec les enseignants en charge des classes bénéficiaires des animations ont permis de mettre en évidence le profond décalage entre la démarche inscrite au cœur de l’animation philosophique et les présupposés du système scolaire dans lequel elles prenaient place. Il n’est nullement ici question, bien entendu, d’incriminer les enseignants mais davantage la structure institutionnelle et politique à laquelle ils appartiennent. Car celle-ci représente en effet l’antichambre, sinon l’incubateur, de la société à laquelle elle prépare les enfants dont elle a la charge. À ce titre, on peut légitimement s’interroger sur l’esprit, la mentalité et la valeur de cette société en devenir si la place réservée à l’autonomie, la responsabilité et l’esprit critique se réduit à la portion congrue, à l’endroit même où celle-ci devrait être prépondérante, à savoir l’école.

Si la mise en lumière de cette contradiction — que connaissait déjà Korczak à son époque — a connu des destins et des fortunes diverses dans l’accueil qui fut fait aux animations philosophiques, il faut néanmoins insister sur le rôle précieux et courageux de nombreux enseignants rencontrés qui, malgré des exigences et des contraintes au moins programmatiques, pratiquaient déjà les prémisses d’une pédagogie dont ni Korczak ni Lipman n’auraient eu à se plaindre.

C’est pourquoi, en finale, il convient de reconnaître que, malgré des frustrations, des préoccupations et des interrogations bien légitimes dans l’impact qu’a produit le projet mené conjointement par le Rideau de Bruxelles et l’asbl Philomène, dans les animations philosophiques en classes primaires, le bilan est plus que positif. Ce projet fut en effet l’occasion d’incarner, dans un projet ambitieux, novateur et cohérent, les préceptes d’un pédagogue et humaniste polonais qui, plus que n’importe qui, avait su reconnaître la prodigieuse richesse que recèle l’enfant. À l’heure où se multiplient les raisons de s’interroger sur une société à laquelle sont confrontés des enfants alertes, vifs et concernés, force est de reconnaître le bien-fondé de la démarche initiée par le Rideau de Bruxelles. Et d’en saluer humblement la pertinence et la valeur exemplaire.

Notes

[1]Mathew Lipman est le directeur, à la Montclair State University (USA), de l’IAPC (Institute for the Advancement of Philosophy for Children). Il a créé dans les années 60 le programme de Philosophie pour enfants, actuellement pratiqué dans le monde entier.

Korkzack au milieu des enfants qu'il décida d’accompagner sous sa garde au camp d’extermination de Treblinka en août 1942.

Par Michel Lobrot

Professeur émérite de l’Université Paris 8 Saint-Denis (Sciences de l’éducation), Michel Lobrot avait accepté de jouer le rôle du Candide au colloque « Korczak et la réforme de l’éducation » que nous avions organisé avec cette université du 23 au 27 juin 2003. Du premier jour au dernier jour, ses analyses pour mettre en perspective l’œuvre de Janusz Korczak avaient retenu l’attention des présents.

Reprenant ici ses propos, l’auteur apporte une brillante mise en perspective et un éclairage original sur les apports spécifiques de Janusz Korczak dans le domaine de l’éducation.

Dès que j’ai connu la vie et l’entreprise pédagogique de Korczak, j’ai tenté de le resituer dans le mouvement pédagogique, apparu à la fin du 19e siècle et qui a influencé fortement ce qui se passe aujourd’hui dans le domaine de l’éducation.

Ce mouvement, déjà bien parti au 18e siècle grâce aux apports de Rousseau et d’autres, prend de l’ampleur à la fin du siècle suivant, durant la « belle époque », sous l’impulsion d’hommes et de femmes, nés dans cette période charnière située entre les années 1850 et 1880. C’est en effet entre ces dates que naissent Maria Montessori (1870), Ovide Decroly (1871), John Dewey (1859), Francisco Ferrer (1859), Adolphe Ferrière (1879), Roger Cousinet (1881), Édouard Claparède (1873). Quant à Korczak, il naît à Varsovie en 1878 dans un milieu juif de la bourgeoisie polonaise.

Cette génération, qui s’épanouit dans une époque de paix et de prospérité, entre la fin des régimes victorien, napoléonien et bismarckien et la première guerre mondiale, est suivie d’une autre, qui s’épanouit dans un contexte entièrement différent. Celle-ci est formée de gens nés à l’extrême fin du 19e siècle et qui connaissent leur maturité entre 1914 et 1945, époque troublée s’il en est, marquée par l‘avènement du communisme, les fascismes, les totalitarismes, le colonialisme. On peut citer, comme appartenant à cette seconde génération : Célestin Freinet (né en 1896), A.S. Neill (né en 1883), Bruno Bettelheim (né en 1903), Anton Makarenko (né en 1888).

Les uns et les autres sont influencés par le message de Rousseau, c’est-à-dire plus profondément par un état d’esprit apparu au 18e siècle et qui, d’après Jacques Bousquet (Le 18e siècle romantique, 1972), explique aussi la formidable poussée de romantisme de cette époque. Cet état d’esprit éclate dans l’Émile. Il s’agit d’un mélange plus ou moins heureux de sentimentalisme et de redécouverte de l’enfant, considéré comme porteur de toutes les valeurs fondamentales de l’homme, à savoir spontanéité, ouverture, enthousiasme, etc, d’un côté, et, de l’autre, d’une théorisation sur ce même enfant, avec une approche qui se veut scientifique, qui a la prétention de fonder une méthode et de justifier des techniques. Ainsi Rousseau veut qu’on laisse Émile libre de ses mouvements, loin de l’atmosphère délétère des grandes villes, qu’on fasse confiance à ses capacités de découverte et d’invention, mais quand, au chapitre 3, il aborde l’adolescence, il interdit qu’on montre à Émile des connaissances sophistiquées et gratuites et enjoint qu’on ne lui apprenne que des choses utiles. « Il y a un choix, dit-il, dans les choses qu’on doit enseigner, ainsi que dans le temps propre à les apprendre […] Il ne s’agit point de savoir ce qui est, mais seulement ce qui est utile. »

Ceci est ordonné au bien de l’enfant, donc semble respecter son vouloir, dans une vision qu’on pourrait qualifier de « non-directive ». Mais cela est sujet à caution et le résultat frise la manipulation. On le sent bien dans le texte suivant. « […] Songez bien, dit-il, que c’est rarement à vous de lui proposer ce qu’il doit apprendre, c’est à lui de le désirer, de le chercher, de le trouver ; à vous de le mettre à sa portée, de faire naître adroitement ce désir et de lui fournir les moyens de le satisfaire. Il suit de là que vos questions doivent être peu fréquentes mais bien choisies et que, comme il en aura beaucoup plus à vous faire que vous à lui, vous serez toujours moins à découvert, et plus souvent dans le cas de lui dire : en quoi ce que vous me demandez est-il utile à savoir ? ».

En réalité, l’adulte reste le maître du jeu, même s’il accepte de tenir compte de certaines particularités de l’enfant. Il adapte et modère son action, prend des voies détournées pour arriver à son but, intègre dans sa conduite un amour incontestable de l’enfant, mais ne remet en aucune manière en question son statut d’être supérieur et directeur. Nous sommes en présence d’un adulto-centrisme renforcé, dans lequel l’enfant reste assujetti et soumis, malgré les apparences Le projecteur est dirigé vers lui, ce qui est nouveau, et non sur l’adulte ou le maître, mais c’est pour mieux protéger celui-ci, pour éviter d’avoir à réviser la vision qu’on se fait de lui.

Le cadre rousseauiste ainsi défini restera, jusqu’à notre époque, jusqu’à la naissance du mouvement institutionnaliste après la deuxième guerre mondiale, la référence unique et intangible de tous les réformateurs pédagogiques. Ceci explique aussi leur peu d’impact sur la vie sociale, ce qu’il faut bien appeler leur échec.

Dans cette perspective, il faut faire une différence entre les deux générations nées au 19e siècle.

La première pousse au plus haut point la contradiction qui vient d’être signalée. Très favorable à l’enfant, qu’elle entend laisser libre et autonome, elle élabore cependant des structures auxquelles elle prétend le soumettre, soi-disant pour son bien. La distance qu’elle établit par rapport à lui est considérable. Ces structures, telles que les méthodes sensori-motrices de Maria Montessori, le syncrétisme de Decroly, le contrat de John Dewey, les méthodes actives de Ferrière, etc, ne sont pas sans valeur, si elles sont réutilisées dans un autre contexte. Telles qu’elles sont, elles restent a priori et non soumises à l’accord de l’enfant.

La seconde génération est plus proche de l’enfant dans la réalité. Souvent plus marquée par la guerre, elle est d’avantage à l’écoute de l’enfant réel, à qui elle offre des moyens d’expression, comme « le dessin libre », le « texte libre » de Freinet. Cependant elle n’est pas capable de revoir en profondeur l’institution éducative qui lie l’enfant à l’adulte, d’inventer un nouveau type d’institution.

La vision politique de Korczak

Korczak tient dans cet ensemble une place à part. Sa vision est plus politique que celle de la plupart de ses contemporains. Il insiste plus que les autres sur le besoin qu’a l’enfant de justice et d’équité. C’est pourquoi, il invente tout un système judiciaire complexe et sophistiqué, dans lequel l’enfant occupe lui-même les principaux postes de représentants de la justice. La manière dont il se soumet lui-même aux règles de cet organisme est exemplaire. Son amour de l’enfant, qui se traduit dans des pièces de théâtre et des productions littéraires remplies de lyrisme et de générosité, nous touche profondément, nous fait entrevoir une autre époque où le rapport des générations sera modifié. Cela ne suffit malheureusement pas à adoucir ou à freiner la formidable machine de guerre, la force monstrueuse mise en place contre lui et contre son peuple et qui le fait périr.

L’échec de Korczak est d’une certaine façon notre échec, à nous tous éducateurs. Il est difficile d’oser penser et réaliser des institutions nouvelles, dans lesquelles l’adulte, le maître, le parent se remettront eux-mêmes en cause et établiront avec les jeunes une véritable égalité, permettant les échanges à tous les niveaux, une véritable circulation des idées et des affects. Aussitôt se présentent des objections, qui paraissent insurmontables : l’enfant n’est-il pas « par nature » sous la dépendance et la responsabilité de l’adulte ? L’idée d’un monde où l’enfant s’exprimerait complètement lui-même, avec l’aide de l’adulte, tout en restant soumis, comme tout le monde, à certaines règles de cohabitation, nous fait frémir et nous donne envie de sortir l’arsenal de nos armes de destruction. Il semblerait que nous atteignions ici une limite. Mais est-ce vraiment une limite ? Et le défi du monde contemporain n’est-il pas justement de nous obliger à dépasser cette limite ?

Professeur de Sciences de l'éducation de l'Université Paris 8 Saint Denis

Paris, le 14 juillet 2003.

"Korczak" d'Andrzej Wajda il décida d’accompagner les enfants sous sa garde au camp d’extermination de Treblinka en août 1942.

LEMONDE.FR | 02.04.10 | 18h44

L'équipe pédagogique nommée suivant un protocole particulier est composée de 9 enseignants volontaires appartenant à l'ICEM (Institut coopératif de l'école moderne).

L'originalité supplémentaire, c'était d'accepter que l'expérience puisse être mesurée dans ses effets et fonctionnements et être évaluée par un laboratoire de recherche (laboratoire Théodile-université Lille-III avec une sociologue du Cesdip-CNRS). Les résultats sont parus dans deux livres : Une école Freinet (sous la direction d'Yves Reuter, L'Harmattan, 2007) et Violences à l'école élémentaire, de Cécile Carra, PUF, 2009).

Le défi était important en arrivant : violences et incivilités, retards scolaires importants, résultats aux évaluations préoccupants, effectifs en chute, conflits nourris par les "grands frères", conflits entre parents, et un certain fatalisme sociologique. Praticiens de la pédagogie Freinet depuis plusieurs années, nous avions des outils et des techniques qui avaient fait leurs preuves : travail en équipe, correspondance scolaire, individualisation du travail, apprentissage par "tâtonnement expérimental" qui est le principe de la "méthode naturelle", expression libre et créativité, conseils d'enfants, recherches libres en mathématiques et en étude du milieu… Nous avons fait le pari qu'il fallait transformer la nature du travail à l'école, créer une rupture forte pour ces enfants qui ne croyaient plus en eux.

Dès la première rentrée, nous avons dans un premier temps refermé l'école, nous l'avons "sécurisée" pour mieux la rouvrir avec l'aide des enfants devenus auteurs… Notre premier souci a donc été de faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer, créer, produire, parler de leur vécu dans des entretiens du matin et rentrer ainsi dans des apprentissages, sans avoir peur de l'erreur. Nous leur avons permis d'écrire, d'éditer des recueils de textes et recherches, des lettres à des correspondants, de démarrer des recherches mathématiques, de créer en musique, danse, expression corporelle, théâtre, de préparer des exposés en partant de leur milieu proche puis lointain… Nous avons mis toute notre énergie pour que des "patrimoines culturels de proximité" se construisent, se croisent dans un espace coopératif où le respect de l'autre, l'écoute, seraient garantis par l'autorité du maître et les règles construites en conseils d'enfants.

Ce qui nous a surpris nous-mêmes, c'est que les enfants se sont vite emparés de ces possibles, tant leur puissance de vie était intacte… Ils ont appris à chuchoter, à se mettre au travail long, à être autonomes. Très vite, ils ont tenu à leur travail, ils l'ont revendiqué parce que celui-ci permettait de retrouver une estime de soi, une confiance, une reconnaissance… et au bout d'un mois seulement, il est devenu nécessaire à leurs yeux de construire des règles, indispensables pour pouvoir gagner de l'autonomie et encore mieux s'exprimer, communiquer, coopérer… tout cela sans note, ni classement, ni stigmatisation des erreurs. Chaque enfant, même en souffrance scolaire, a été maintenu dans le groupe classe dans des dispositifs partagés de construction des savoirs… sans avoir à être soutenu en dehors des processus communs d'apprentissage.

Il nous a fallu encore expliquer notre travail aux parents, les associer aux progrès de leur enfant, travailler avec eux et l'association de quartier voisine dans des ateliers du soir. Des "heures des parents" hebdomadaires chaque samedi permettaient par exemple aux enfants de présenter leur travail à leurs parents, devenus destinataires de leurs œuvres, même humbles.

Dès 2006, il est noté par l'Inspection que "dans les champs d'étude des universitaires, comme dans les observations réalisées au niveau de la circonscription, l'expérimentation de Mons-en-Barœul atteint des résultats qui étaient inespérés dans les évaluations nationales et locales au vu de la situation initiale (...). Les résultats les plus notables ont été obtenus dans la réduction des actes de violence, le rapport des élèves et des parents à l'école, et dans les acquisitions analysées par des chercheurs du laboratoire Théodile".

De son côté, l'équipe de recherche universitaire notait des effets positifs au travers d'une dizaine de dimensions.

Et aujourd'hui ? Le climat, profondément changé, nous permet d'affirmer qu'il n'y a plus aucune violence ni dans l'école, ni autour de l'école, et que les parents sont redevenus des acteurs attachés à l'école. Ce qui frappe d'ailleurs les "visiteurs", c'est le calme, le silence et l'ambiance sereine de travail, l'autonomie. On peut dire sans crainte que les enfants "tiennent" à leur école, à leur travail émancipateur… Les grands frères viennent parfois écouter leur "petits", des lieux de parentalité se développent avec l'aide de la municipalité qui, elle aussi, a noté des effets très positifs autour de l'école jusque dans le quartier... avec des résultats scolaires (évaluations nationales) en forte croissance, même si nous en mesurons encore toute la fragilité … Mais pour que cela réussisse encore mieux, pour que cela soit possible ailleurs, comment faire ?

- Permettre des équipes pédagogiques recrutées à partir d'une cohérence de projet et d'action éducative, pédagogique,

- Initier une formation initiale et continue forte aux pédagogies actives et alternatives,

- Se centrer sur le travail … émancipateur, libérateur : l'enfant auteur (donc acteur),

- Prendre en compte les enfants en souffrance sans mise à l'écart, en les maintenant tous dans les processus d'apprentissages au sein d'une classe coopérative,

Et aussi… pour un autre statut de l'erreur à l'école, pas de compétition, pas de classement ; pour un respect-accueil fort (élèves, adultes) ; pour une construction progressive de règles … appliquées par tous, enfants et adultes ; pour des temps longs d'apprentissages ; pour une sécurisation des enfants, parents, enseignants…

Sylvain Hannebique est directeur d'une école expérimentale.

Peut-on rencontrer l'autre ?/J.C. Grosse

le baiser des bonsaïs (un siècle d'acrobaties pour atteindre ce résultat; il semble que ce soit une image complétée par photoshop)

La rencontre d'autrui

Pour Sartre, autrui n'est pas seulement celui que je vois, il est aussi et surtout celui qui me voit

je vois autrui-objet mais en même temps je suis vu par autrui-sujet c'est-à-dire comme un objet; et j'expérimente cela dans la honte, la timidité, l'embarras, où je ne puis devenir sujet; or je ne peux être objet pour un objet, seulement pour un sujet; donc être-vu-par-autrui ne peut se déduire ni d'autrui-objet ni de mon être-sujet; être-vu-par-autrui implique autrui-sujet; c'est ainsi qu'est évité le solipcisme; autrui est donc originellement, celui qui me regarde.

le regard d'autrui me constitue donc en objet dans son champ; il est donc la négation radicale de mon expérience de sujet; je suis devenu objet dépouillé, possédé: je suis volé et ce qui m'est volé c'est ma liberté; je deviens donc sous le regard d'autrui, être-pour-autrui, sans pouvoir en disposer; donc de pour soi c'est-à-dire humain prospectif, il me fait devenir en soi c'est-à-dire existence figée, immobilisée

la mort me constitue définitivement en pour-autrui mais je la vis dès qu'un regard se pose sur moi

une seule possibilité: la riposte, je dois me reprendre comme liberté, me ressaisir comme sujet et pour cela figer à mon tour autrui en objet; la pudeur me permet de diminuer ma surface d'exposition; par elle j'espère voir sans être vu; l'attaque est cependant la vraie défense

pour réduire l'autre, il me faut l'atteindre dans son altérité même c'est-à-dire dans sa liberté d'être-regardant; l'amour a cet idéal: il cherche la possession d'une liberté comme liberté; mais ce projet est contradictoire car d'une part je lui demande d'être objet tout en le voulant sujet et d'autre part pour le saisir comme sujet, je dois rester objet fascinant pour lui

ne pouvant saisir cette liberté comme liberté, ne pouvant la prendre à mon piège, je vais essayer de la faire se prendre à son piège, en l'engluant dans sa corporéité; c'est le projet du désir sexuel; dans le désir, je me fais chair en présence de la chair d'autrui pour tenter de m'approprier sa chair; en le déshabillant, en l'engluant dans sa corporéité, je le débarrasse de mille liens: il n'est plus que cette chair sous ma main; projet encore contradictoire où d'une part je ne possède qu'une dépouille, où d'autre part je m'englue dans ma corporéité

dans les deux cas, l'autre m'est inaccessible; autrui est par principe l'insaisissable: il me fuit quand je le cherche et me possède quand je le fuis

mais Sartre ne fait qu'une description du regard; le regard, pour lui, c'est ce qui saisit, ce qui prend, ce qui fige, ce qui s'empare

or le regard c'est aussi ce qui s'offre, ce qui donne, ce qui appelle

comme pour Sartre, l'existant est entièrement responsable de lui-même, il faut rendre l'existant responsable de l'échec de la communication de deux libertés; il y a échec parce que l'existant se fait indisponible, devenant par là inauthentique; être-regardant dans le langage populaire ne signifie t-il pas être avare, refuser, se refuser, être crispé sur son avoir; c'est donc dans un projet préalable d'indisponibilité et non dans ma liberté de sujet, que je saisis l'autre comme objet; c'est parce que je suis indisponible que je me réduis à le recevoir comme envahisseur

c'est Gabriel Marcel qui a dégagé la notion d'indisponibilité et celle, corrélative de disponibilité

dans l'attitude de disponibilité, je ne songe plus à moi comme être-à-protéger; je suis ouvert au monde et à autrui; je me prête à leur influence sans calcul ni méfiance systématiques

le regard d'autrui, plus que fixant, est bouleversant; à condition que j'accueille la présence d'autrui comme quelque chose dont je ne dispose pas, le regard qu'il pose sur moi ne m'immobilise pas, mais tout à l'inverse me dérange, m'inquiète, me met en question; il me dépouille, oui, mais de mon opacité égocentrique, de cet écran que je suis pour moi dans la solitude

ce n'est donc pas seulement le regard généreux d'autrui qui nous anime; tout aussi animant est le regard hostile, jaloux ou indifférent; mais encore faut-il que je sois en état de disponibilité; la vie spirituelle apparaît alors comme l'ensemble des actions par lesquelles nous tendons à réduire en nous la part d'indisponibilité

être disponible, c'est faire qu'autrui ne soit plus le concurrent, c'est pouvoir exposer -au double sens du mot- ce que j'ai, c'est faire l'expérience en lui et en moi de l'inépuisable: on ne se vole pas l'inépuisable or qu'est-ce que la honte? je n'ai pas honte d'être cela pour autrui, j'ai honte de n'être que cela, ou plutôt de paraître n'être que cela, c'est que je sens en moi la possibilité d'être infiniment plus, et en autrui l'exigence que je sois infiniment plus; cette honte, c'est le signe de la transcendance en moi c'est-à-dire de mon perpétuel dépassement; elle n'est plus le signe de ma mort c'est-à-dire de mon engluement dans la facticité

approfondissement de l'attitude de disponibilité:

- l'autre existe avant même que je m'approche de lui c'est-à-dire qu'il est marqué par une histoire personnelle inconnue de moi

il est inséré dans un tissu de relations qui exigent de lui des comportements dont j'ignore le sens

il est contraint de jouer des rôles dans la société qui le montrent et le cachent tour à tour

- cette complexité dans la perspective sartrienne, je la supprime en engluant l'autre dans sa corporéité

- être disponible, vouloir le rencontrer c'est donc d'abord ne pas trancher arbitrairement dans cette complexité; je dois lui permettre d'exister devant moi tel qu'il est sans prononcer des jugements hâtifs

sans lui imposer les normes de mes idées préconçues

sans chercher à le faire entrer dans mes projets, mes préoccupations ou désirs

- l'étrangeté de l'autre, son mystère, j'ai du mal à les supporter; alors je le réduis au déjà vu et au déjà connu pour qu'il n'ébranle pas mes certitudes établies; je refuse donc d'être interpellé par son mystère

- il lui plait de ne me parler, ici et maintenant, que de la pluie et du beau temps: j'ai à le laisser être ce qu'il désire, je n'ai pas à le contraindre à manifester le fond de sa personne; d'autant qu'il dit beaucoup de lui à travers l'intonation, les gestes...

- à le laisser ainsi être, il se donne, me remplit et ce d'autant plus, d'autant mieux que je ne cherche pas à savoir où nous allons, à comprendre, à interpréter

- si je ne le laisse pas exister, c'est que je n'existe pas moi-même; alors je cherche à m'affirmer par un contre-bavardage; je me dépêche de dire "pas d'accord"; je ne sais pas me taire pour le recevoir